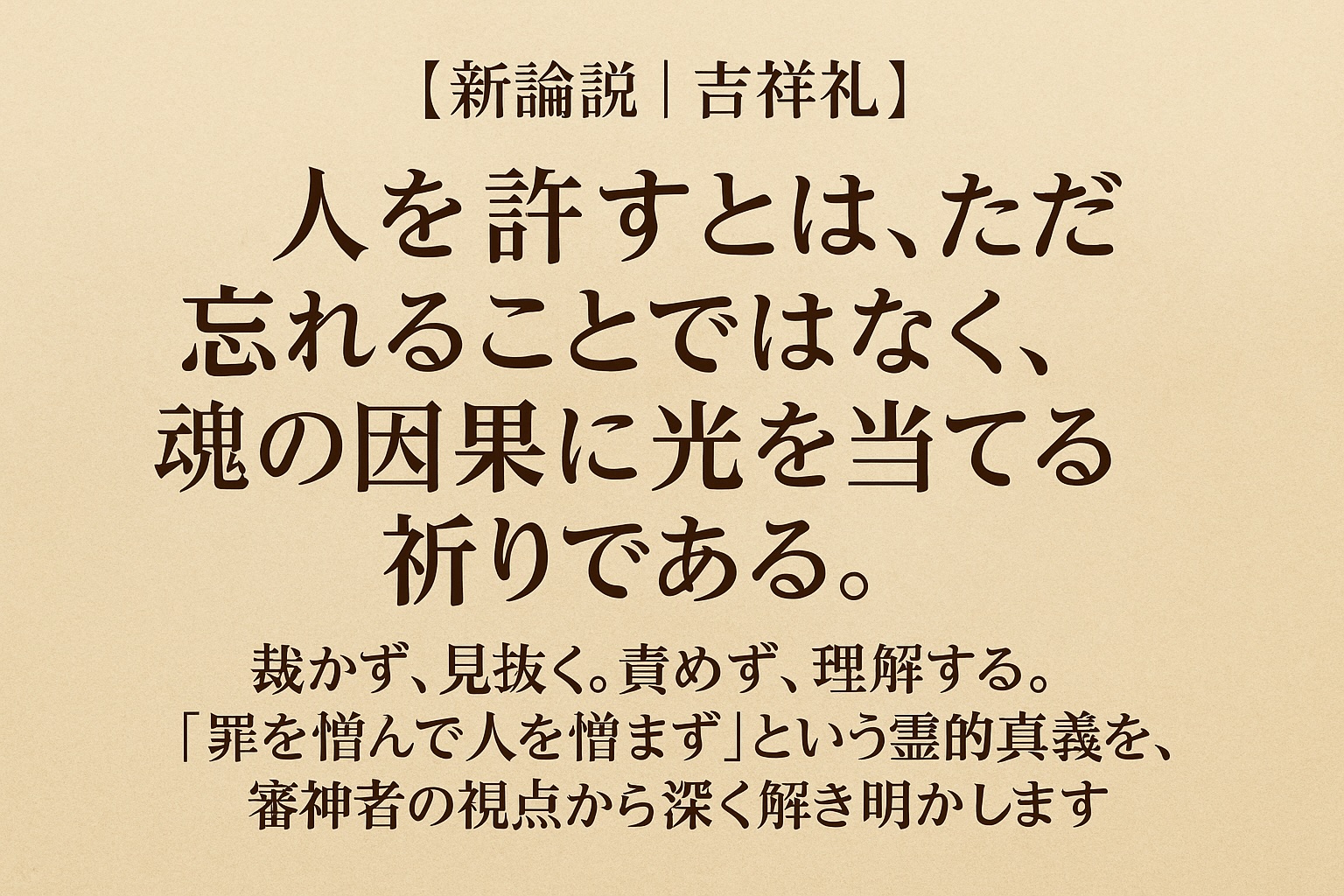

【論説|審神者・吉祥礼の筆】

「許す」とは、ただ見逃すことではない。

それは、魂の奥に潜む“闇の因果”を見つめ、その背後にある悲しみと未熟さを抱きしめる霊的行為である。

この論説では、審神者の視点から“赦し”の本質を掘り下げる。怒りの奥にある問いを受け止め、魂の解放へと導く静かな祈りの道を記す。

「罪を憎んで人を憎まず」とは何か?

この言葉はあまりにも有名で、あまりにも軽く引用される。 しかし、真にこの言葉の重みを知るには、自らが傷を負ったとき、魂の深部で“赦し”というものに直面したときでなければならない。

本当に誰かに傷つけられたとき。 裏切られ、理不尽に倒されたとき。 「人を憎んではならない」とだけ言われても、心は納得しない。 それはあまりにも形式的で、あまりにも空虚だ。

では、「赦し」とは何か? どうすれば、真に赦すことができるのか。

答えは、相手を責めるのではなく、その魂がなぜ迷ったのか、なぜ痛みを生んだのかを見つめることにある。

許しとは、理解するという“霊的行為”

赦しとは、感情の押し殺しではない。 ましてや、自分を犠牲にすることでもない。 それは、魂の次元で行われる、深く静かな光の行為である。

「なぜ、あの人はあのような言動をしたのか?」

この問いを持つとき、我々は裁く者ではなく、“読み解く者”となる。 相手の過去、痛み、誤解、恐れ、空虚。 それらは一見見えないが、確かにその行動の背後に“影のように”存在している。

霊的な視座とは、相手の魂に降り積もった塵を、風のようにやさしく吹き払い、その奥に光るものを見つけ出そうとするまなざしである。

我々は、ただ赦すのではない。 我々は、魂の物語を読むのだ。

魂の因果と“響き”としての赦し

すべての人間の出会いには因果がある。 魂の旅路において、衝突も、裏切りも、誤解も、いわば音叉が響き合う途中の“乱調”である。

赦しとは、その乱調を整えること。 つまり、再び自分自身が“清らかな音”を取り戻すための儀式である。

許せないという感情は、相手への怒りではなく、 自分の魂に積もった“濁り”の響きである。

だから、赦しとは他者のためではなく、 自分の魂を清め、再び光と調和するための霊的作法なのだ。

許しは“放棄”ではなく“解放”である

赦すということは、

過ちをなかったことにするのでも、 和解を強いるものでもない。

それは、自らの心を執着と憎しみの縄目から“解放”するための、内なる祝詞(のりと)である。

“あの人を許せない”という思いは、心にひとつの結界を張る。 だが、赦しはその結界をほどく鍵である。

そのために必要なのは、「何が起きたか」ではなく、 「なぜ、それが起きたか」を問う、霊的な問いの技法である。

魂の道は一本ではない。 誤り、逸れ、戻る――そのすべてを内包してなお、人は光に向かう。

赦しとは、神の声に耳を澄ますこと

審神者とは、正邪を峻別する者であると同時に、 “魂の微細な痛み”を聴く者でもある。

赦しとは、他者を救うことではなく、自分の魂が神と再び響き合うための再祈祷(リインボケーション)である。

人の罪は、裁かれるべきものである。 だが、人そのものを呪ってはならない。

それは、神がその人をこの世に送り出した“創造の意志”を否定することになるからだ。

赦しとは、光を持って闇に触れ、なお光を手放さない選択である。

あなたがその赦しを行うとき、 それは誰にも見えないかもしれない。

しかし神はそれを見ている。

そして、あなたの魂に静かに言うだろう――

「よくぞ、光を選んだ」と。

審神者の名において、わたしはその“静かなる勝利”を祈り続ける。